10万+阅读爆文!《走,去大理!》,让我一起跟着作者一起走进大理,认识云南大理。

原标题:走,去大理!

作者:星球研究所

本文由华侨城大理王宫文旅综合体特约制作

在中国人心中

大理

并不陌生

偏爱风光的人们

渴望一睹

“风花雪月”的胜景

(洱海小普陀,摄影师@杨继培)

▼

痴醉江湖的人们

渴望一觅

段氏王朝、六脉神剑的踪迹

(大理天龙八部影视城,摄影师@罗铸)

▼

憧憬田园生活的人们

从全国各地纷至沓来

寻一片小桥流水、青瓦白墙

(大理洱源县西湖村,摄影师@张慧云)

▼

然而

众多光环的加持下

大理最初的面孔

却变得日益模糊

每年慕名而来的4700多万人里

在走马观花中败兴而归的屡见不鲜

真正读懂大理的却少之又少

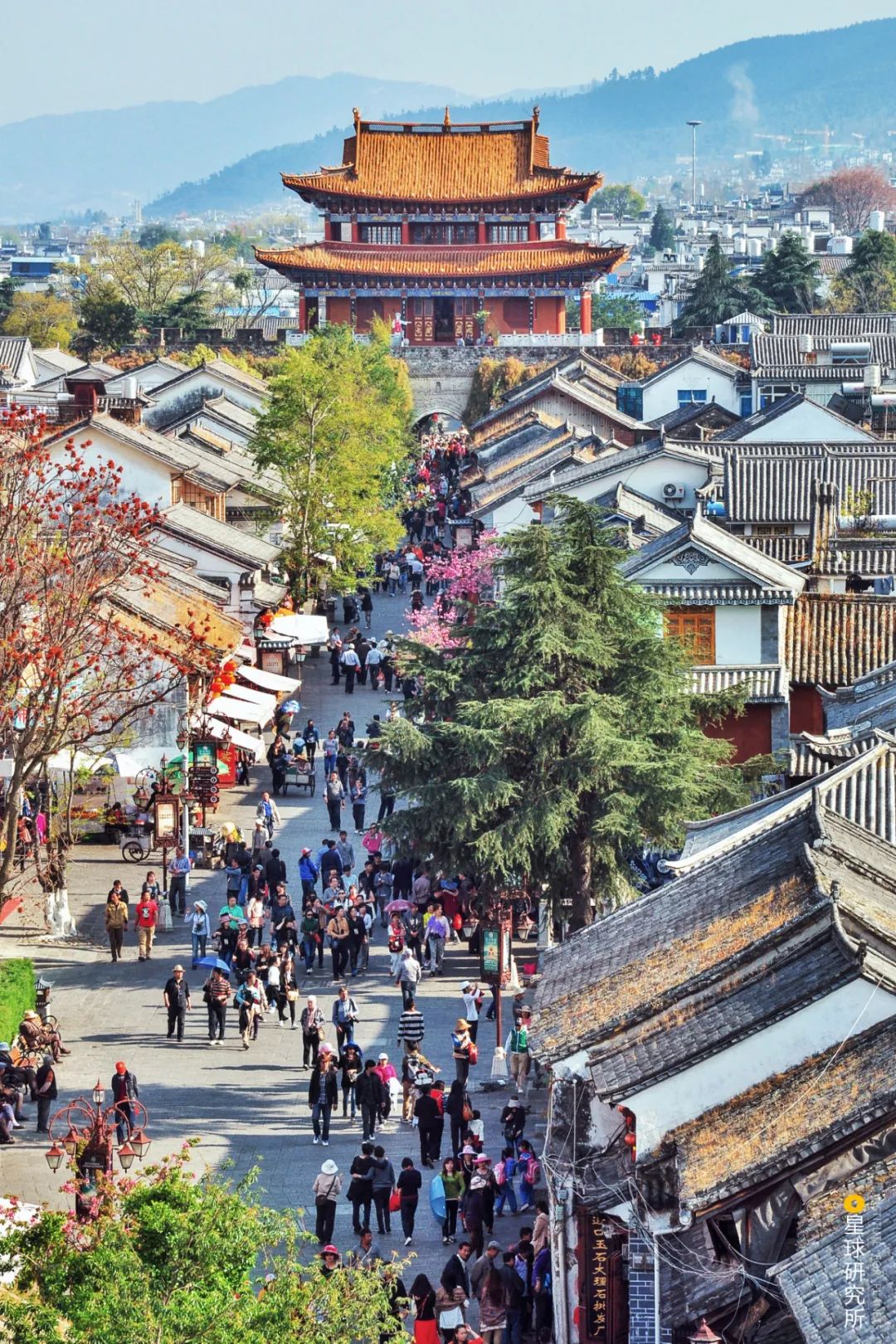

(以上数据来自《2019年云南统计年鉴》,下图为大理古城,摄影师@朱金华)

▼

那么

一个真实的大理

究竟是什么模样?

01

山河交界

从高空俯瞰云南

一条巨大的“沟壑”斜贯全境

将整片土地一分为二

西部山川纵列、大地褶皱

属于横断山区

东部丘陵起伏、盆地相间

属于云贵高原

大理

便恰好坐落在这交界之上

(本文中的大理指云南大理白族自治州范围,下图为大理州位置,此处的横断山区为广义范围,制图@郑伯容&陈志浩/星球研究所)

▼

沿着这条分界线

巍然屹立在中央地带的

便是“苍山”

但我却更喜欢它的另一个名字

苍遒有力、如同墨染

“点苍山”

(请横屏观看,点苍山,摄影师@姜轲)

▼

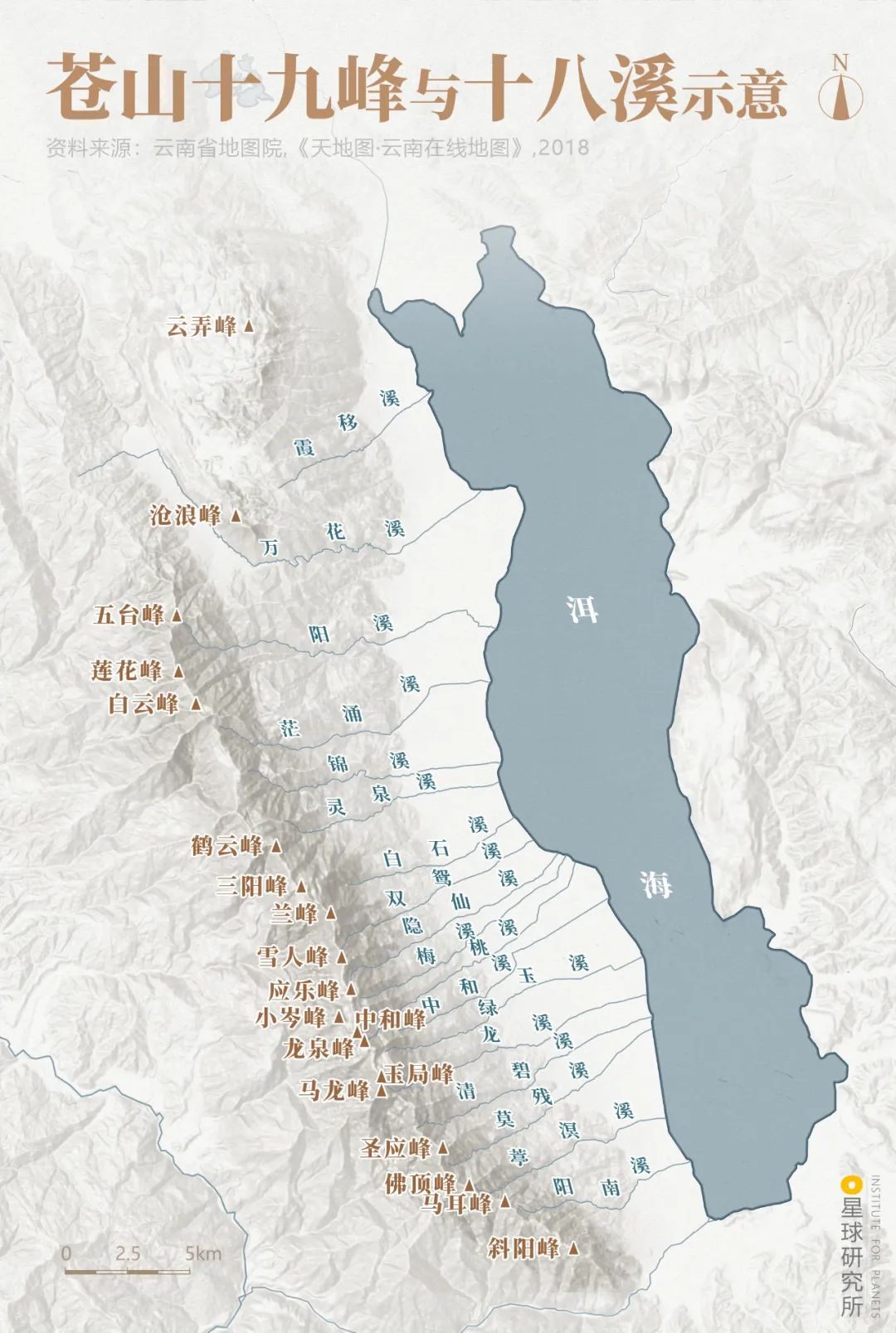

长约48千米的山脉上

十九座海拔3000米以上的山峰

自北向南依次排开、有如列阵

得名

云弄、沧浪、五台、莲花、白云

鹤云、三阳、兰峰、雪人、应乐

小岑、中和、龙泉、玉局、马龙

圣应、佛顶、马耳、斜阳

人称“苍山十九峰”

其中马龙峰

更以4122米的海拔高度傲视群峰

成为点苍之巅

(马龙峰,摄影师@熊发寿)

▼

高山之上

数万年前曾有冰川在此发育

冰川侵蚀山体

塑造出尖锐的角峰和刃脊

如同刀劈斧凿、直刺苍穹

(马龙峰顶,摄影师@杨继培)

▼

峰巅之下

岩体被冰川刨蚀成洼地

待冰川退却、冰雪消融后

便汇集融水和雨水

形成冰斗湖点缀山间

(点苍山洗马潭,摄影师@张程皓)

▼

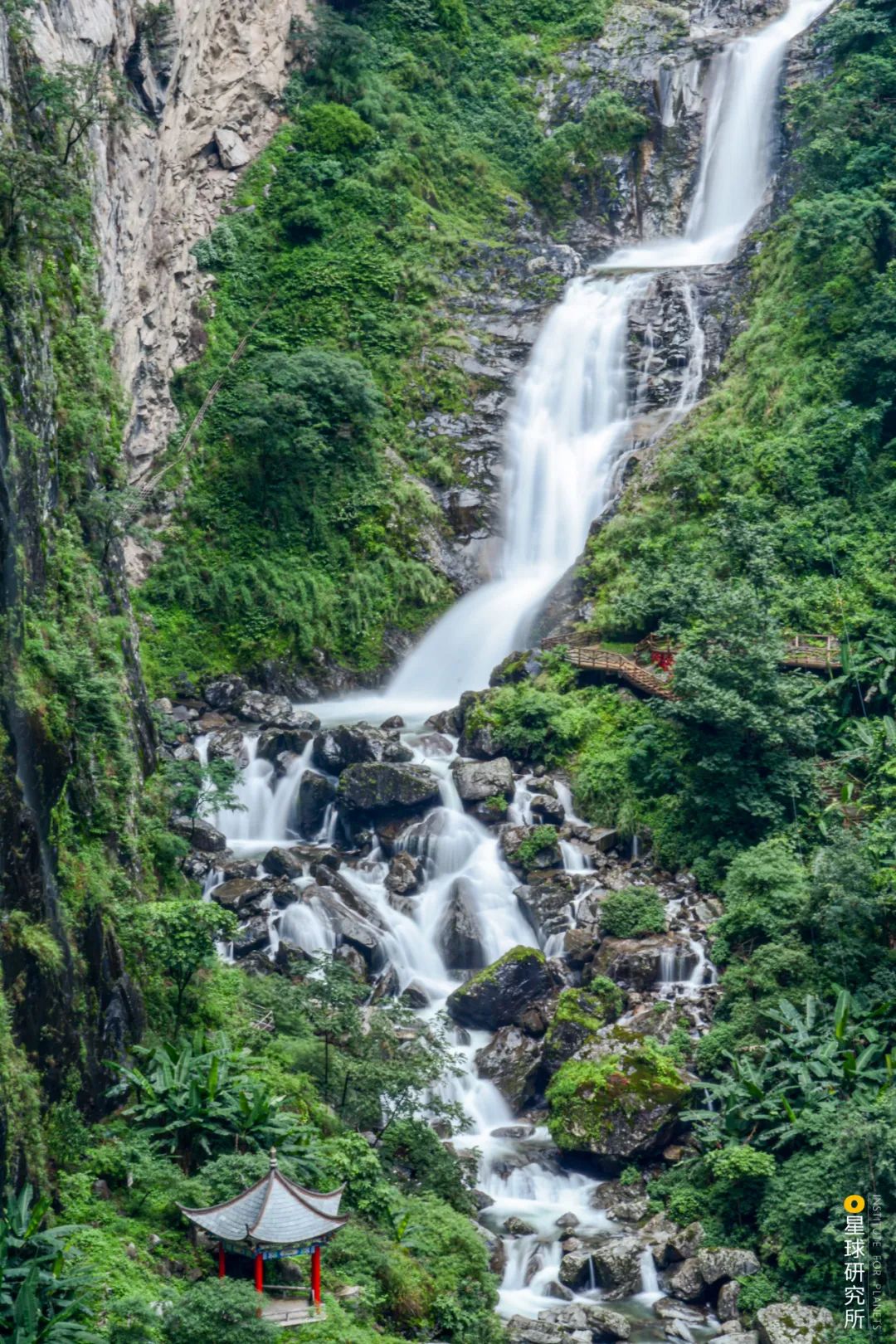

流水层层跌落

沿陡崖峭壁飞泻而下

形成悬泉飞瀑、幽谷清潭

(点苍山西麓七道水瀑布,摄影师@杨木华)

▼

长年累月的水流侵蚀

更塑造出壮丽的深谷沟壑

如同劈山裂石、天门中开

(大理漾濞县石门关,摄影师@杨木华)

▼

在“苍山十九峰”东侧

峰峰之间各有一溪

由北向南得名

霞移、万花、阳溪、茫涌、锦溪

灵泉、白石、双鸳、隐仙、梅溪

桃溪、中和、绿玉、龙溪、清碧

莫残、葶溟、阳南

是为“苍山十八溪”

(苍山十九峰和十八溪,制图@郑伯容&陈志浩/星球研究所)

▼

巍然中央的点苍山

如同大理山川地貌的“中轴线”

以此为中心向四方延展

便是愈发丰富多彩的

万里江山

(大理州地形,面积约2.95万平方千米,制图@郑伯容&陈志浩/星球研究所)

▼

点苍以北

高大的雪峰愈发密集

海拔4295米的雪斑山

海拔4247米的老君山

在州境的最北端

与点苍山遥遥相望

点苍以南

纵列排布的山脉逐渐散开

峡谷宽度增大、地势起伏减缓

到了无量山和哀牢山一带

再难见海拔3000米以上的中高山

(哀牢山,摄影师@饶颖)

▼

自北向南

最大高差可达3500多米

因此在不到2°的纬度范围间

却创造了从南亚热带到寒温带

极其显著的气候差异

这意味着

当南端的南涧县

无量山上樱花盛开之时

北部的剑川县

将仍是水冷草枯的季节

(12月中旬的无量山樱花谷,摄影师@孙文军)

▼

到了点苍以西

巨大的高差变化更是被压缩在

几乎“一线之隔”的高山深谷之间

一山之上如有四季

而在点苍以东

地势则相对缓和

分布着众多宽阔的盆地

(点苍山脚下的洱源盆地,摄影师@张慧云)

▼

在这样特殊的地形下

每逢夏季

来自西南的暖湿气流

将迎头撞上沿西北-东南方向

纵列排布的崇山峻岭

其中的部分水汽

无法突破山脉的阻挡

便在迎风坡一侧形成降雨

(点苍山西侧云雾蒸腾,东侧晴空万里,摄影师@老J不老)

▼

于是

中西部的高山地带降水集中

东部的盆地则相对干旱

部分地区的年均降水量

还不及山区的1/3

(大理州境内降水量分布,制图@郑伯容&陈志浩/星球研究所;注:大理夏季也受东南季风的影响,但相对较弱)

▼

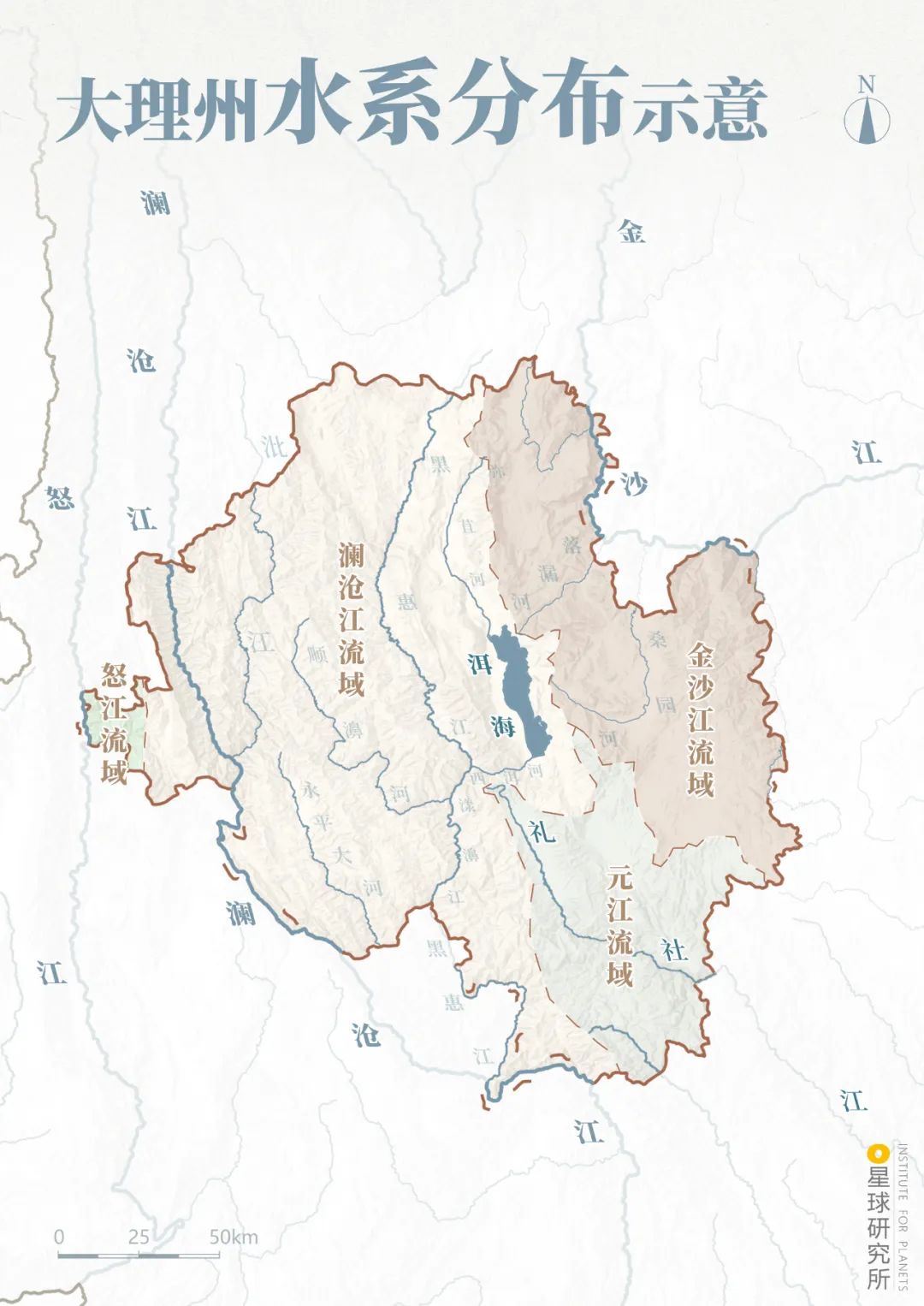

最终

降水将化作百川

注入四条大江、奔腾远去

即

怒江、澜沧江、金沙江、礼社江

(注:礼社江下游便是元江/红河)

而在这四大流域交界之间

水流的力量

还将为这片土地

带来一轮新的创造

(大理州境内水系分布,制图@郑伯容&陈志浩/星球研究所)

▼

坡度陡峭处

河流剧烈下切

形成深邃的峡谷

(黑惠江峡谷,摄影师@赵立林)

▼

坡度平缓处

则形成较为宽浅的河谷

河道极尽盘桓曲折

(请横屏观看,沘江河道形成的云龙太极,摄影师@涟漪de)

▼

而当河流冲入山间的盆地

则在低洼处聚水成湖

(大理洱源县西湖,摄影师@zhi's赵立林)

▼

大理的山间盆地

多因地块断陷形成

往往形状狭长、沿断裂带依次分布

在河流与湖泊的串联下

如同珠链

(大理境内主要盆地分布,制图@郑伯容&陈志浩/星球研究所;注:部分盆地还受到剥蚀作用的影响)

▼

其中最广袤的大理盆地

几乎一半面积都被水面覆盖

水面东西仅宽4-9千米

南北却长达约42千米

与点苍山脉平行排布、并驾齐驱

是云南省第二大淡水湖

人称“洱海”

(请横屏观看,洱海全景,摄影师@张慧云)

▼

在其西侧

苍山十八溪冲出山麓

源源不断地注入洱海

天长日久的冲积下

土地平坦肥沃

沙洲伸入湖心

(伸入洱海的海舌,位于万花溪的入湖口,摄影师@杜鹏飞)

▼

相较之下

洱海东侧则多是

嶙峋的山石和零星的岛屿

(双廊镇旁的南诏风情岛和玉几岛,摄影师@李毅恒)

▼

至此

在这片江山交界之处

大自然的伟力创造了

高山、盆地、大湖、岛屿

而多种多样的

地形地貌、气候环境

必将孕育多姿多彩的生命

02

古道交汇

点苍山中

生长有3000多种高等植物

仅杜鹃就有41种

(点苍山上花团锦簇,摄影师@杨继培)

▼

全州则记录有

鸟类279种、兽类98种

淡水贝类77种、土著鱼类50种

两栖和爬行动物各20余种

昆虫种类更难以估计

仅蝴蝶就有200余种

(洱海湿地中的水鸟,摄影师@姜轲)

▼

洱海周边的盆地中

大约4000年前

便有先民种植水稻

至今更是“五谷齐全”

(请横屏观看,剑川县剑湖周边的农田,摄影师@杨继培)

▼

较干旱的东部

则遍布梨、桃、柑橘等果树

或花繁叶茂、或硕果累累

(洱源县松鹤村,摄影师@赵立林)

▼

欣欣向荣的草甸、草场

可用于放牧

(剑川,摄影师@苏金泉)

▼

临湖而居的人们

则以捕鱼为生

(剑湖上的渔民,摄影师@杨继培)

▼

江山壮美、气候宜居

又坐拥丰富的自然资源

人们靠山吃山、靠水吃水

长期过着自给自足的生活

宛如世外桃源

正所谓

(引自明代地理学家王士性《广志绎》)

▼

乐土以居,佳山川以游,二者尝不能兼,惟大理得之。

而随着生产力的提高

各色货物的交易日益兴盛

无论是

便于运输的茶叶

手工精美的扎染

(大理周城村扎染,摄影师@刘辅伟)

▼

还是

山间开采的大理石

盐井中生产的食盐

都成为炙手可热的商品

(大理诺邓村制盐,人们也用盐腌制诺邓火腿,图片来源@视觉中国)

▼

众多集市亦随之涌现

其中规模最盛大者

莫过于每年农历三月十五举办的

三月街

持续近一周的街市上

来自蜀、赣、粤

浙、桂、秦、黔、藏

甚至缅甸等地的商人

从四面八方云集于此

人数可多达近十万

至今依然热闹非凡

是名副其实的

“千年赶一街,一街赶千年”

(三月街,也被称作“观音市”,摄影师@段建民)

▼

城镇、村落、集市

成为一个个商业据点

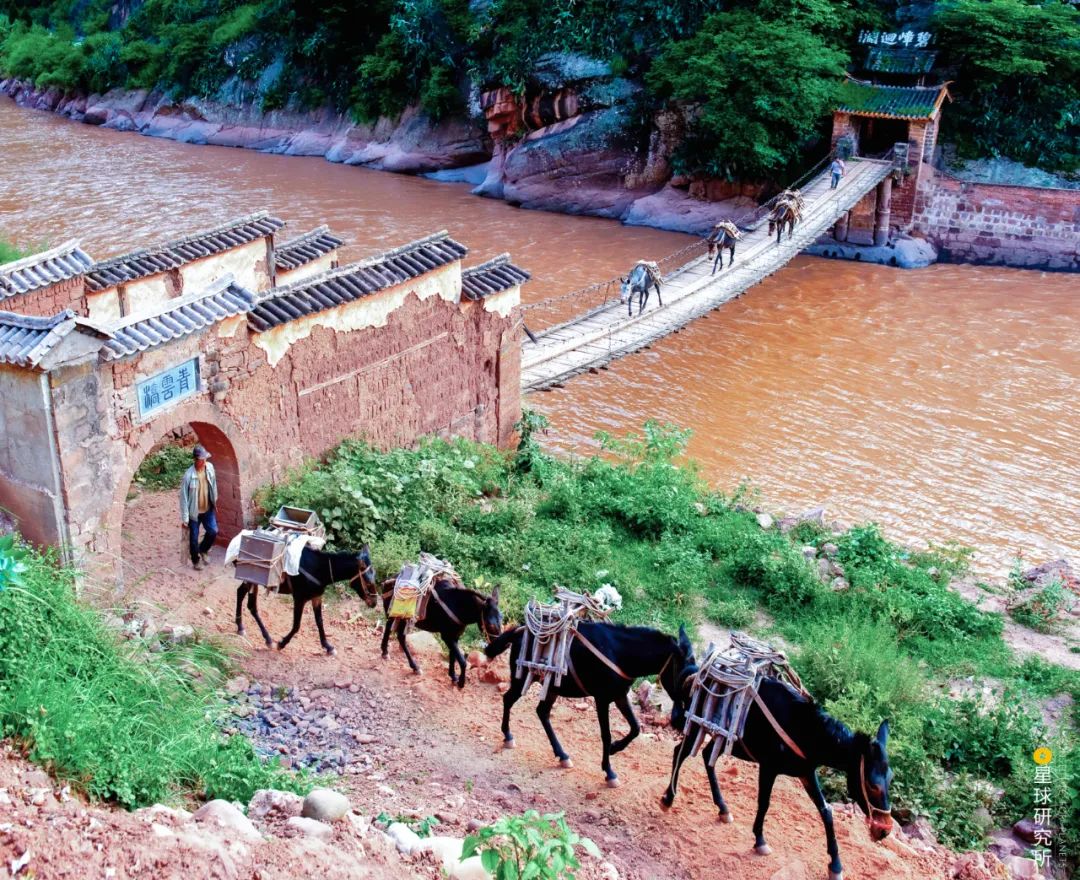

而真正将它们串联成一张贸易大网的

则是在群山之间穿梭往来的

古驿道

当地所产的骡马

则因体型小、善远行

成为这些特殊道路上

货物运输的中坚力量

人们也因此称来往的商队为

马帮

(云龙县沘江上的青云古桥,摄影师@杨士斌)

▼

驿道之上

马帮川流不息

众多城镇随之兴起

(大理剑川县沙溪古镇,摄影师@孙文军)

▼

村落也愈发繁盛

(大理云龙县诺邓村,摄影师@张扬的小强)

▼

最终

以大理为中心的古驿道

西可至缅甸、印度

东可连昆明、成都

向南可抵南宁、越南

是“南方丝绸之路”的重要部分

向北可直上青藏高原

后人亦称其为“茶马古道”

(大理周边古驿道路线示意,参考自国家文物局《中国文物地图集》,制图@郑伯容&陈志浩/星球研究所)

▼

至此

大理地区逐渐成为

南来北往的交通枢纽

四方货物交汇于此

丝绸、蜀布、蜀锦、蜀绣、亚麻

药材、稻米、茶叶、盐巴、白糖

铜器、金器、银器、铁器、瓷器

邛竹杖、颜料、纸、酒等

从这里源源不断走出国门

海贝、犀角、象牙、玳瑁、香药

琉璃、玉石、水晶、琥珀、珊瑚

核桃、木棉、胡椒、菩提、棉纱

燕窝甚至鸦片等

则从这里纷纷进入内地

(传入的核桃,已成为大理漾濞县现今的特产,图片来源@视觉中国)

▼

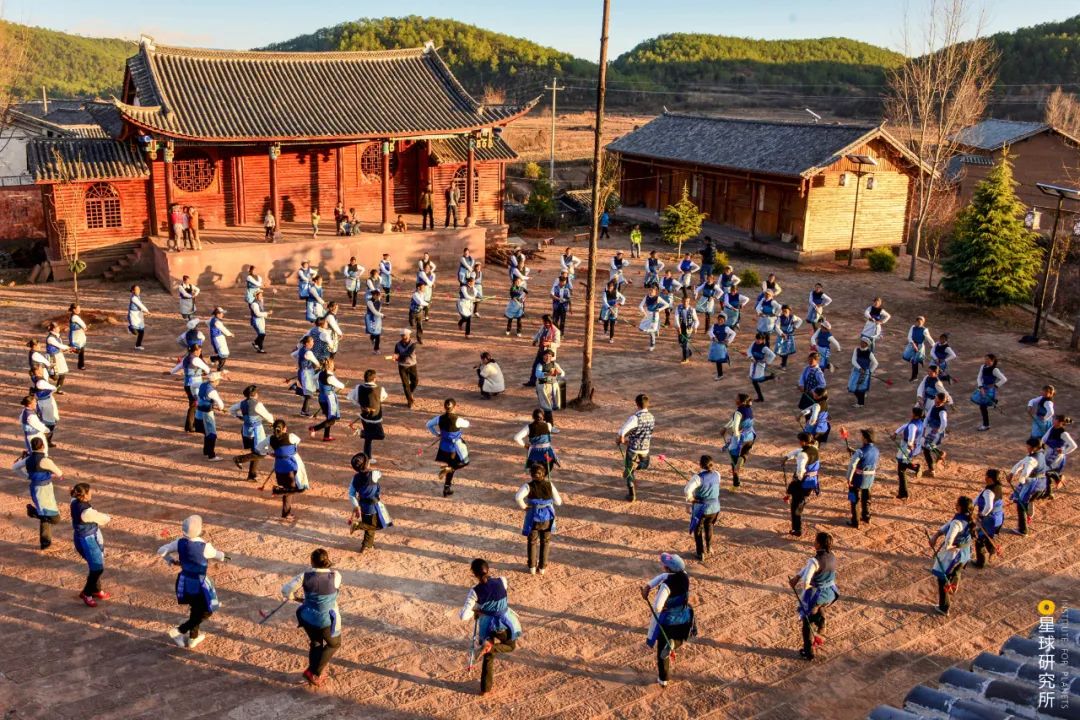

各地民族交汇于此

西北的氐羌族群

东部的百越族群

东南亚的孟高棉语族群

与本地土著民族相互融合

(白族霸王鞭,白族由氐羌族群演化而来,摄影师@杨继培)

▼

东西文化同样交汇于此

道教从四川传入

兴盛一时

(道教名山巍宝山,摄影师@熊发寿)

▼

佛教更是受到

印度和中原的共同影响

保留着与外界截然不同的

观音崇拜

(南诏风情岛上的阿嵯[cuó]耶观音像,高17.56米;这种观音造型独特,兼具男性和女性观音的特征,仅见于大理地区,摄影师@魚羊走召)

▼

不仅盛大的三月街

被称作“观音市”

观音阁更俯仰皆是

村落间

(大理观音塘庙会,摄影师@杨士斌)

▼

山崖上

(俯瞰洱海的天镜阁,摄影师@石耀臣)

▼

甚至湖泊中的方寸之地

都寄托着人们虔诚的信仰

(洱海小普陀,摄影师@杨继培)

▼

古道交汇之下

百货辐辏、民族交融

塑造了大理人的生活

而更大规模的融合与创造

将来自历代帝王将相

大刀阔斧的开拓

03

文明交融

民族的往来交流

逐渐形成大大小小的部落

到了唐朝初年

实力最强的六支部落

在洱海周边各据一方

人称“六诏”

其中

位于最南端的一支

在大唐王朝的扶持下

扫平五诏、统一洱海

“南诏国”

就此崛起

(南诏国建立后,将统治中心由巍山迁往洱海旁的太和城;下图为今巍山古城,建于明清时期,摄影师@熊发寿)

▼

野心勃勃的南诏王南征北战

继统一六诏后

不仅兼并了

地处滇东的爨(cuàn)氏诸部

胁迫20余万“西爨白蛮”部族

迁移至洱海周边

(今日白族的先民之一)

更在原“河蛮”部族的城邑上

以山海之界为屏障

地势之险为关隘

扩建气势宏大的新都城

人称“阳苴(jū)咩城”

(阳苴咩城,其中龙首关、龙尾关便是今日大理上关、下关的位置,制图@郑伯容&陈志浩/星球研究所)

▼

诸如此类的

战争扩张

无形中成为了

不同民族文化

相互融合的重要推手

而在南诏历史上

最著名的一战莫过于

天宝年间与唐王朝的

天宝之战

不过强盛如大唐

却在这场与蕞尔小国的较量中损兵折将

先后远征边疆的20余万军队

几乎全军覆没

(公元751年和754年,唐朝曾先后两次征讨南诏,均以失败告终;下文引自白居易《蛮子朝》,描述的是公元751年的战役)

▼

鲜于仲通六万卒,征蛮一阵全军没。

至今西洱河岸边,箭孔刀痕满枯骨。

随后

大量移民和俘虏进入大理

其中有的人一度被任命为

位高权重的官员

在他们的推动下

南诏与大唐王朝

最终“相逢一笑泯恩仇”

中原的礼乐文化、典章制度

也愈发深入人心

(苍山神祠,天宝之战后40年,南诏和唐朝在此重新结盟,史称苍山会盟,摄影师@杨继培)

▼

南诏疆域最广大时

北至大渡河、南至今泰国境内

远超今日的云南省

(南诏后期疆域范围,制图@郑伯容&陈志浩/星球研究所)

▼

但这也是南诏王朝

最后的辉煌

(五华楼,曾是南诏王宴请宾客之地,今大理古城中的五华楼为现代重建,摄影师@刘辅伟)

▼

频繁的战事下

国力消耗、民不聊生

君王为了

巩固统治

开始大兴佛寺、开凿石窟

加速了佛教文化

在民众中的传播

(大理剑川石钟山石窟,开凿于南诏、大理时期,内有17窟、139座造像,摄影师@杨继培;左滑图片为第7窟中形态独特的甘露观音,也称“剖腹观音”,摄影师@苏金泉)

▼

到了大理国段氏王朝

民众

家家设佛堂、人人持佛珠

姓名冠以佛号、墓碑刻有经文

官吏

多从佛教徒中甄选

王室

更是笃信佛教

“岁岁建寺、铸佛万尊”

(崇圣寺三塔,较高的千寻塔始建于南诏时期,高69.13米;两小塔始建于大理国时期,高约42米,摄影师@李毅恒)

▼

一国之中

宝塔高耸屹立

古刹壮丽恢弘

俨然一个“妙香佛国”

(崇圣寺全景,小说《天龙八部》中大理天龙寺的原型,现存的寺庙部分为现代重建,摄影师@姜轲)

▼

不过传奇的段氏王朝

并没有留下卓绝天下的武林秘籍

段誉并未痴恋曼陀山庄的王姑娘

段正淳也并非娇妻成群的镇南王

实际上他们二人

纷纷禅位为僧遁入空门

于青灯古佛畔了却残生

而在段氏王朝22位君主中

出家为僧的达8人之多

(《张胜温画卷》,总长16.36米,描绘了大理国时期的佛教故事,现藏于台北故宫博物院,下图局部为大理国王段智兴礼佛的场景,图片来源@Wikimedia Commons)

▼

然而

君王佞佛、权臣当政

江河日下的大理国

最终难以阻挡蒙古大军的铁骑

自此被纳入

中央王朝

的版图

大理历史上规模最大的文化融合

也随之拉开了帷幕

蒙古入侵

众多回族人民

跟随军队进入大理安居乐业

(永平县曲硐清真寺,摄影师@熊发寿)

▼

明朝屯田

带来了大量的

汉族富户、居民、官兵

以及更加先进的

生产方式、粮食品种、水利技术

(南诏时期便已使用的“二牛抬杠”耕作法,后多被更先进的耕作方式取代,仅少数地区仍有保留,摄影师@苏金泉)

▼

白族民居建筑

也与汉族同为合院式住宅

但比北方四合院更加小巧

房屋也更注重雕刻彩绘

人称

“三坊一照壁、四合五天井”

(今白族的典型民居建筑,制图@郑伯容/星球研究所)

▼

新的府城拔地而起

城墙城楼一应俱全

城中道路纵横规整

已是标准的棋盘式格局

(请横屏观看,大理古城,摄影师@姜轲)

▼

佛教等

受中原佛教的影响日益显著

新寺如雨后春笋般涌现

旧寺规模也日益扩张

(明朝时感通寺有36庵院,现存2院,下图为寂照庵,是一尼姑庵,摄影师@刘云)

▼

洱海东侧的鸡足山上

金殿伫立云上

寺宇隐于山间

(鸡足山天柱峰金顶寺,始建于明代,白塔为民国时重建的楞严塔,摄影师@李维)

▼

共计270余座大小寺庙

汇聚一堂

远超同期的四川峨眉山

(鸡足山迦叶殿,始建于明代,摄影师@李维)

▼

到了清代改土归流

官学体系愈发完善

人们“不惮艰难,广建书院”

各地“诵读之声,不绝于耳”

境内“学风日盛,人才蔚起”

进士及第者超百名、举人更超千名

被朝廷授予“文献名邦”

(喜洲镇魁阁,亦作魁星阁,供奉主宰文运的魁星,是儒士学子崇拜的对象,摄影师@刘辅伟)

▼

而在近代

作为交通枢纽的大理

进出口贸易愈发繁盛

逐渐形成喜洲、鹤庆两大商帮

至今在喜洲镇

仍可见大大小小近百套院落

足见当时喜洲商帮的辉煌

(引自老舍《滇行短记》)

▼

喜洲镇却是个奇迹。我想不起,在国内什么偏僻的地方,见过这么体面的市镇。

04

真正的大理

时至今日

大理的融合仍在继续

人们深受佛教、道教

和儒家文化的影响

也不断接纳相继传入的

伊斯兰教、天主教、基督教

(大理古城中的天主教堂,摄影师@陈立稳)

▼

同时还保留着

众多原始的信仰

几乎村村都供奉着各自的神祇

人称“本主”

(神都,一座本主庙,被视为“神中之神”所在地,摄影师@李谦)

▼

古城之中

外国旅行者络绎不绝

催生了众多咖啡馆、西餐厅

形成一条兼具民族和异趣风情的

洋人街

(大理古城洋人街,摄影师@杨士斌)

▼

古城之外

马帮古道逐渐退出历史舞台

代之以宽阔的公路蜿蜒北上

成为新的交通动脉

(大理-丽江高速,远方为玉龙雪山,摄影师@杨继培)

▼

越来越多的人

也选择来到大理旅行、定居

在苍山之麓、洱海之滨

由华侨城大理打造的

“大理王宫”文旅综合体

将于2020年8月面世

这里不仅倚山瞰海

拥有极佳的山海景观

甚至只需步行15分钟

便能领略天龙八部影视城

崇圣寺三塔、大理古城等

历史文化景点

(“大理王宫”项目位置,制图@郑伯容&陈志浩/星球研究所)

▼

坐落在历史文化核心区

“大理王宫”的建筑

力求保留大理古国的传统余韵

占地7000多平方米的王宫博物馆

更设有文博展演、沉浸式戏院等文化演艺内容

以展现传统民俗和文化故事

(“大理王宫”效果图,中间为王宫博物馆)

▼

“大理王宫”的每一套文旅产品

都打造出独立的景观院落

让人们在悠久的古国余韵中

感受诗意的栖居体验

(在“大理王宫”园区实拍洱海,了解更多项目详情可前往大理王宫茶馆一探究竟)

▼

除了“大理王宫”文旅综合体外

华侨城还致力于大理古城风貌保护提升

文艺与现代结合的古城变压艺术公园

以及著名建筑师朱培设计的

华侨城杨丽萍大剧院等

文旅作品的建设和运营

以“全域旅游”的理念践行

为大理旅游注入新的活力

(大理华侨城杨丽萍大剧院)

▼

所以

什么才是真正的大理?

江山交界间

是一个

风景如画、物产丰富的大理

(点苍山东侧的平原,图片来源@视觉中国)

▼

古道交汇处

是一个

众多民族各安其所的大理

(大理现有12个世居少数民族,白族人口最多;下图为白族火把节,摄影师@杨继培;彝族火把节,摄影师@傅鼎)

▼

而历代君王开疆拓土

更创造了一个文明之间

碰撞交融的大理

(将军洞,一座本主庙,供奉着天宝之战中的“敌方”将军李宓,摄影师@刘云)

▼

在这里

山水是多元的

民族是多元的

文化是多元的

也许大理本就不该

被某个单一的符号所定义

所以我更愿意相信

大理是一种意境

这种意境

是寂寥的

从南诏、大理到帝国边疆

多少伟业丰功、多少珠帘画栋

费尽多少移山心力

却终成断碣残碑

只留下一声声晨钟暮鼓

日夜回响

(巍山白塔,摄影师@熊发寿)

▼

但这种意境

却也是淡泊的

往事虽如烟飘散、江山却依然如旧

时刻等待着它的人民

谱写新的传奇

正所谓

苍山不墨千秋画

洱海无弦万古琴

(一架飞机飞过点苍山脉,摄影师@李小糖)

▼

创作团队

撰文:木兰减字

编辑:黄超

图片:任炳旭、潘晨霞

设计:郑伯容

地图:陈志浩

审校:撸书猫、王朝阳

【参考文献】

[1]大理白族自治州地方志编纂委员会. 大理白族自治州志[M]. 云南人民出版社, 1998.

[2]段玉明. 南诏大理文化史[M]. 广西师范大学出版社, 2018.

[3]段玉明. 大理国史[M]. 云南民族出版社, 2003.

[4]吴晓亮. 大理史话[M]. 云南人民出版社, 2001.

[5]蓝勇. 西南历史文化地理[M]. 西南师范大学出版社, 2001.

[6]C.P.费茨杰拉德, 刘晓峰,等. 五华楼 : 关于云南大理民家的研究[M]. 民族出版社, 2006.

暂无评论

要发表评论,您必须先 登录